改めて 木造建築 構造を学ぶ

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です

全国工務店交流会 2日目です。

全国の工務店の方との交流もさらながら、 やはり同県の工務店の方や

近県の工務店の方との交流の方が 気候や条件が似ているために 家づくりへの

ヒントとなうような糧が多いように思います。

四号特例の廃止から 建築業界のテーマは 構造 という声も多く聞きます。

山辺構造設計事務所の山辺先生に解説をいただきました

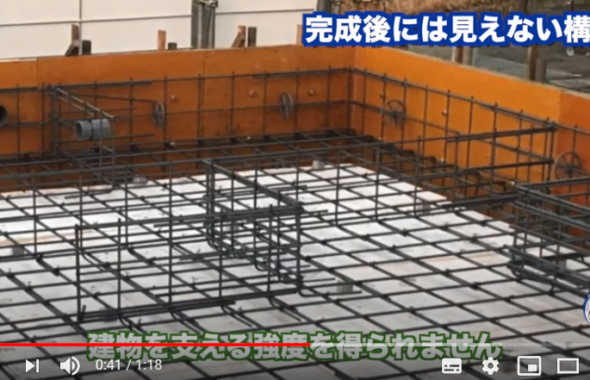

在来工法の基本、 軸組 地盤、基礎、耐力壁、床組、小屋組 そして 接語部。

この構成ですが、それぞれの役割をまずは 理解してから ですね。

耐震設計の話ですが 現在の基準法は まれに発生する震度5弱程度以下の中小地震に対して

損傷をしない

これに対して、耐震等級2、3について

極めて稀に発生をする震度6強程度の大地震に対して、ある程度の損傷を許容するが

倒壊はせず、人命を守るという基準です。

ただし、地盤の強度との関係性も関わるようですから、 強固な地盤の上に建てるのが

ベストですが、 ほぼ 住宅地に見られる地盤は まあ 許容範囲の地盤のようです

ここでの 軟弱地盤の定義は 30m以上の 泥、腐植土、盛土で構成されていることを

指すらしいので、 そんな場所はあまりないなあ と。

30年未満の埋立、3m以上も 同様らしいです。

当たり前ですが 耐力壁とは 家、そのものを支える壁のこと指しますが、

この耐力壁は 面積によって必要な壁量が決まるのですが、

各階の耐力壁が支える範囲を明確にすることです。

2階の耐力壁が負担する荷重の範囲は 屋根 小屋、太陽光パネル、ロフトなど

ですが 1階の耐力壁は 2階部分の荷重を支える範囲も含めて負担をしていると考えます。

これによって 4月以降の壁量の比率が セットバック形状の建屋(下屋根がある)は

2階の壁量は増え、 1階の壁量は減る という考えに変わったそうです。

地震倒壊の被害は 壁量不足以外に 偏心による倒壊が報告されています

壁量が L型に配置している家は ねじれ変形が生じます。

間口の壁配置(一方向間口)ガレージなどみうけられます これもねじれ変形が生じます。

これは 阪神淡路の震災で見受けらた倒壊。

接合部の不良、 筋交、柱頭、柱足などがしっかりと固定されていないことで

引き抜かれる力についていかれずに 倒壊に至ったのが 熊本地震だったそうです

設計でやりがちになる 吹抜です。 吹き抜けと吹き抜け部分の壁配置です。

吹き抜けの正面に窓、手前側に手すり というパターンは多くあり、構造的には

弱くはならないのですが 弱くなるのは 吹き抜け部分上記の手すりを L字に回して

囲った時です。 吹き抜けに対して 壁が一つという状態です。

水平に 力が加わった時に 変形が生じやすという実験結果があります

読んで頂いたかたは、なんのこと??って思うはずなんですが、これでも、

読んだ分かりやす部分を書いたつもりですが 内容はかなり専門的内容を学びました

それも交流会の目的です。